GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE 2024GPHG 2024特別番外編 2024「GPHG」受賞 - 2025「9号」発表 04

現地で感じたスイス時計界の柔軟さ

大塚ローテック創業の2012年に発売された「5号」のデザイン要素を継承する2025年発表の「5号改」。「5号」はレギュレーター機構だが、当モデルは回転する3個のサテライト(衛星)アワーディスクと、固定された扇型のミニッツスケール(3時側)との組み合わせで時刻を読み取る機能が最大の特徴である。

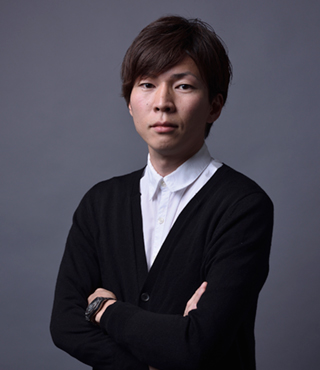

ここで片山氏にさらなる質問。今回、時計の本場の空気に触れ、連なる有名時計人との会話を経験する濃密な時間を経験した上で、日本との違いと日本が今後進むべき道を尋ねた。

「賞レースの裏側にある政治的なことや企業間の駆け引きなどは分かりませんが、向こうは“横の繋がり”があると感じました。ブランド同士やサプライヤー同士でも同じ繋がりを感じて羨ましいですね。このことはヤフオクで機材を購入し、GoogleやYoutubeで製作方法などを研究していた頃から感じていたことです。向こうの環境と日本はまったく違うと痛感していました。

それから、日本では“真ん中のブランド”がありません。セイコー、シチズンなどの大企業と、僕らのような個人作家レベルとの間に存在するインディーズ系ブランドがないのです。だから横の繋がりが発達しないのだろうな、と思いました。何かを買うにせよ『100個以上でなければ売りません』とか、実際買おうとしたら米国から買った方が安かったりします。シチズンのムーブメントも御徒町で買うよりも米国から買った方が安いのです。そういう部分で、まず闘う環境としては足りないものがありますね」(片山次朗氏。以下同)

日本でもこのようなコンベンションあるいはコンペティションが必要と私は思っている。機械式時計のブームがいち早く起きたのは日本で、1990年代前半のことだ(アンティーク市場ではこれより少し前で、ロレックスが牽引役だった)。中国やアジアからのメディアがスイスに殺到したのは1997年頃からである。しかし今では、世界的な時計展示会と言えば上海、シンガポール、ドバイに圧倒されている。かなり歯痒い(と思っていたら、2025年10月1日から6日まで、第1回TOKYO WATCH WEEKが東京・青山で開催された。日本とスイス等、計18のブランドが集結。アジアからの来客もあり、特に国籍に関係なくマイクロブランドに注目が集まっていた印象がある。日本独自の展示会に発展することを期待したい)。

受賞後の国内の反応と今後のこと

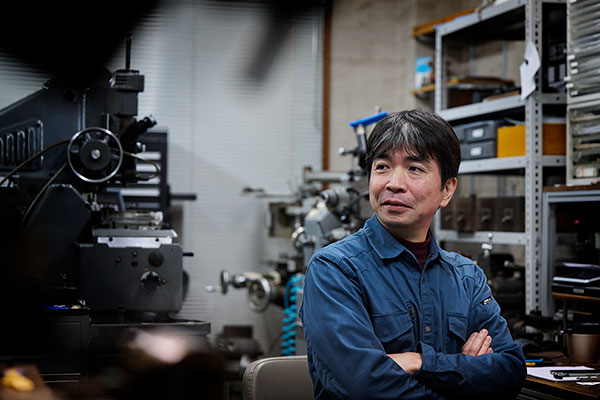

2008年にヤフオクで購入した卓上旋盤に始まり、GoogleやYoutubeで見よう見まねの時計製作、その後2012年の「5号」完成を機に創業した大塚ローテックは、ついに2024年のGPHGでチャレンジウォッチ賞の栄誉に輝いた。受賞後のこの1年を振り返ると、特に目立つような変化はなかったようだ。

「急激に何か変わったとかいうことはないのですが、雑誌やネット媒体の取材が増えました。それに加えて新聞や放送メディアの取材もありました」

心境の変化もなかったという。

「別にありませんでした。受賞の瞬間は、すぐに次の年は何を製作しようかと思いましたし……。モノ作りに関しても(受賞したことの影響は)あまりなかったかな。元々、お客さんの方を見ていないで時計を作っていますしね。面白いなぁと思うものを真似てみたり、自分が面白く感じるものを作ったりしてきましたが、それが形になってきて、またそのような姿勢で作ってきた自分の時計を面白がるお客さんが増えてきたということでしょうか。

時々、オーダーメイドやいっしょに作らないかいう依頼はあるのですが、多分、僕はできないですよ。(他人の)言うことを聞く、という時点で手が止まると思います。そんな製作態度ですね」

独立して自分の思い描く時計作りを行なっている人たちは、大体において片山氏と同じ姿勢を保ち続けている。「(他人の)言うことを聞く、という時点で手が止まると思います」という彼の発言は、そのまま大塚ローテック、片山次朗氏の製作哲学だと思う。

GPHG2024の翌2025年、年明け早々に大塚ローテックは次の一手に出る。ミニチュアベアリング等で世界のトップシェアを誇るミネベアミツミ社との共同記者発表会を開催し、「5号改」に同社製の新設計ボールベアリングの採用を発表。その8カ月後にはP.01で紹介した「9号」の発表に至った。

今回の片山次朗氏のインタビューを通じて、私は以前より感じていた“日本は業界の縦割り構造から脱却できない”という思いを改めて強くした。これは少し片山氏の考えと似ている部分があるかもしれない。スイスの技術者に「前職はなんでしたか」と聞くと、「自動車関係です」とか「化学関係です」という返事が結構ある。特に2000年以降、時計界の再編成が進み始めた頃からの印象だ。スイス(ならびに欧州)は業界・業態を越えた横の移動が簡単なことが、結果的に時計産業の発展に良い影響を与えているように思える。片山氏や浅岡氏のようにまったく異なる業界からの転身は、日本では中々見られない。

また一方で、スイスの時計学校を修了し、大手や中堅クラスの時計メゾンに入社したスイス人時計師(技術者)は、そのままの地位に安住している傾向も見受けられる。スイス時計業界の閉鎖性を問題視しているのは、グレッシブ編集長の名畑政治氏だ。彼曰く、「特に時計師などに高給を与えて産業保護と維持を行う政府の政策で、例えば時計学校でも外国人はジュネーブ時計学校へ入学することはできない。そこで日本人はヴァレ・ド・ジュウの時計学校に入学したり、あるいはWOSTEPで勉強するという方法しか選べない」。しかし、少なくとも1980年代以降、時計界に革命をもたらしてきたのは非・スイス人である。アカデミー(AHCI)の構成メンバーを見よというのが30年来の名畑氏の持論だ。この点、最近の日本時計製作者(あえて時計師とは言わない)の躍進は素晴らしい。なにしろ世界中の時計愛好家が彼らに注目し、その活動を支持しているのだから。まだ萌芽の時期かもしれないが、大塚ローテックの片山次朗氏はそのフロントランナーのひとりであることに間違いは無い。

最後に、私の個人的な希望を述べさせて頂く。片山氏にはいつかオートマタを製作してほしい。それも削り出しの金属を徹底して磨いたメカニズム剥き出しのオートマタが発表されれば、世界の時計愛好家は仰天し、東京・大塚に殺到するはずだ。

取材協力:片山次朗(大塚ローテック)

Special thanks to:Jiro Katayama(ŌTSUKA LŌTEC)

©FONDATION DU GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE

INFORMATION

大塚ローテック(OTSUKA LOTEC)についてのお問合せは・・・

大塚ローテック

大塚ローテック ブランドページを見る