GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE 2024GPHG 2024特別番外編 2024「GPHG」受賞 - 2025「9号」発表 01

大塚ローテック初の超・複雑モデル「9号」見参!

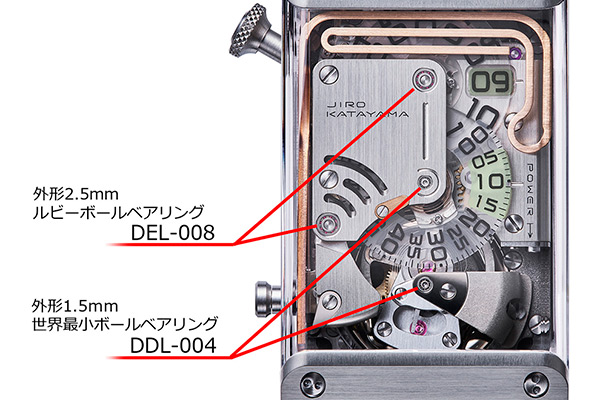

「9号」の3時側(右側)からのサイドビュー(TOP PAGEの写真と併せてご覧ください)。片山氏の言われる「素通しカバーで内部構造をきっちりと表示する、アナログ式電気メーターのスタイル」を、その言葉どおりに再解釈・再構成したレイアウトであることが確認できる。

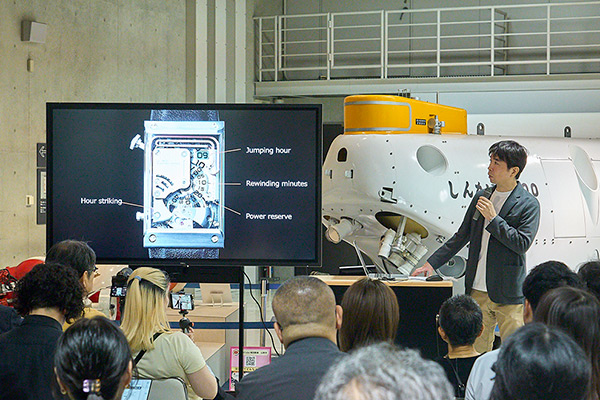

2025年9月22日(月)15時、東京・上野の閑静なお山に佇む国立科学博物館の地球館2階にて、大塚ローテックの新作発表会が催された。

その新作「9号(No.9)」(以下「9号」)は、30代半ばの2008年にネットオークションで落札した卓上旋盤をきっかけに、独学で始めた時計ケースの製造から少しずつ歩を進め、ついに2012年には「5号」の完成を機に創業に至った片山次朗氏のターニング・ポイント、またはゲームチェンジャーとなる大快作である。

ご存じのとおり、片山氏は関東自動車工業のカーデザイナーを皮切りに、フリーのプロダクトデザイナーへと進んだ経歴の持ち主。いわゆる時計学校で修業した時計師ではない。しかし最近では、浅岡 肇(はじめ)氏や関口陽介氏のように、普通の時計師育成コースを歩まない他分野からの時計製作者が、じわじわと確実に増えつつある。彼らには時計だけに囚われない自由発想の柔軟性とインテリジェンスがあり、片山氏もその代表格のひとりだ。

誠に勝手ながら、そんな片山氏の作品を喩(たと)えさせて頂くと、

「東京生まれ・東京育ち。機械大好き少年が創る夢時計」。

子供の頃に親しんだスロットレーシングカーで、ボールベアリングに傾注した片山氏の原風景は、昭和初期の深川や関東大震災以降に発展した東京・大田区の工場であるように思われる。社名にもなった大塚の工房は、機械の匂いが感じられる非常に懐かしい町工場の凝縮版だ。現在のスイス時計工場は1990年代末からクリーンルーム化が徹底され、地板や軸を製造するフロアでも機械油の匂いはほとんどしない。片山氏の工房を訪れた時に真っ先に感じたのは、個人的な経験では1970年代までに感じた町工場の匂いだった。まるで経験を重ねた老練な工場長のような雰囲気を私は好ましく思った。

今回の「9号」は、大塚ローテック初のステンレススティール製レクタングラーケース、かつ初の超・複雑時計である。「今回はイチから作り上げました」と片山氏が述べる手巻き式のCal.SSGTのスペックは、ジャンピングアワー、リワインディングミニッツ、トゥールビヨン、アワーストライキング、パワーリザーブインジケーターの7機能である。特にトゥールビヨンとアワーストライキングは初登場の機構。これまでの「5号」「6号」「7号」「7.5号」「5号改」と比べると、いきなりの複雑化への跳躍ぶりに私はかなり驚いた。

本特集のTOP PAGEでは「9号」の左サイド(9時)からの写真、このページのTOPでは右サイド(3時)からの写真を掲載している。さらに他のアングルからの写真も見て頂いて、何となく“あるモノ”をイメージされた方は、大塚ローテック=片山次朗氏のモノ作りの精神を直感的に汲み取れた目利きである。

記者会見で彼は述べる。

「(昔から各家庭に設置されてきた)電気メーターなんです。 機能や要素をブロック毎にセットしていることに興味を持ちました。昔の自動車のエンジンルーム、様々な種類のパイプが走るコンビナート、カメラの軍艦部(※註)などもそうです」(片山次朗氏。以下同)

最近ではデジタル化されたスマートメーターも出現しているが、各家庭での電気消費量計測装置として長きにわたって設置されてきたのが、アナログメーター(アナログ式誘導型電力量計)である。どなたもご記憶があると思うが、メーターの表示板には電気消費量(kWh=キロワットアワー)の数値が4桁の数字で表示され、表示版以外は透明なメーターボックスカバーが本体を格納する。また透明ケースには電力使用量に応じて回転数が変化する円盤が設置されている(電力使用量が多いほど早く回転する)。この素通しカバーで内部構造をきっちりと表示するスタイルが、今回特に片山氏がこだわった点である。

(※註:カメラの軍艦部 フィルムを横方向に巻き上げるカメラの上部カバーとそれの付随品。形状が戦艦等の甲板上部構造物を連想させることから呼ばれる。Wikipediaより)

アナログ式電気メーターの構成要素を時計に転換

各機能を簡単に説明する。まず時表示回転ディスクは1時位置にセットされ、次に時計中央部の分ディスク=“リワインディングミニッツ”は一種のレトログラード機構だが、発想の源はアナログ体重計。6時位置にはオフセットされた天輪(テンワ)の運動感を直に感じられるトゥールビヨン、その左には1時間に1度ゴングが鳴るアワーストライキング・ハンマー(正時には左側のゴールド色のパイプライン形状のゴングを叩く)、反対側に「POWER」と矢印付き表示の下に見える、少し隆起した棒状の出っ張りがパワーリザーブ表示棒。パワー残量の低下に従って表示棒が少しずつ短くなっていく仕組みで、約40時間のパワーリザーブを表示する。

特に秀逸と思われるのが、時計の左側面から上部、さらに右側面の一部をパイプライン形状に走るゴールド色のアワーストライキング用ゴングである。これは片山氏の愛するコンビナートのパイプラインをイメージしたものと思われるが、電気メーターの回転円盤計を挟む電圧・電流コイルの影響も少しあるのではないか。

前述のアナログ式電気メーターの構成要素は“デジタル数字の表示計”、“回転円盤”、“電圧・電流コイル”等だ。今回の「9号」を仔細に見ると、当機が片山氏の述べる電気メーターの構成要素の分解と再解釈・再構築による新たな複雑時計の出現であることが理解できる。またケース右サイドから見える「大塚 東京」の書体も、電気メーターに刻印される「型」「普通電力量計」「交流」等に酷似しているように見えるが、これは意図的だろうか?

次に内部機構だが、「9号」には新開発の自社製ムーブメント、手巻き式Cal.SSGTが搭載されている。サイズは縦41.30×横26.40×高さ10.35mm、部品点数278点。前述のとおり5つの機構が縦44×横30×厚さ(最大)13mmのケースに格納されており、これらの機構はメインプレート上に機能別にきっちりと搭載される。その様子を片山氏は「寿司下駄の上にネタを並べるようだった」と思ったので、当初のキャリバー名「SUSHIGETA」から「SSGT」へと名付けられた(この人には独特のユーモア感覚がある。それを機械番号にためらわずに付けるところが凄いが)。

しかし、片山氏が当キャリバーで最も伝えたいポイントのひとつがボールベアリング(※註)だ。すでに本年(2025年)1月15日、大塚ローテックはミネベアミツミ社との共同記者発表会で、「5号改」に同社製の新設計ボールベアリングを採用することを発表していた。続いて今回の「9号」では、ミネベアミツミ社は外形2.5mmの特製ルビーボール・ボールベアリング2個と、外形1.5mmという驚異的な世界最小ボールベアリング2個を開発。これらはアワーストライキングやトゥールビヨンの機構心臓部での軸受に採用され、高精度な作動を実現。子供の頃、スロットルレーシングカーでボールベアリングによる改良に傾注した片山氏にとっては、夢の機構の実現だったと思われる。

(※註:ボールベアリング 航空機から家電製品までエンジン、モーター、歯車、車輪には動力伝達等の回転軸が必須。これらの軸に対して存在する“受け=ベアリング”は全機械に組み込まれており、軸の摩擦抵抗の軽減と効率的なエネルギー伝達を行い、回転軸の正確な位置決めにも役に立つ。ベアリングの中でもっとも使用されているのが玉軸受=ボールベアリングで、時計のような低荷重の高速回転体の軸受に使用される)

「機械の成り立ちを見せるモノ作り」を体現する大塚ローテックにとって、今回の発表会場に指定された国立科学博物館は、これ以上に無いほどふさわしい場所である。すでに2023年10月には、「7.5号」が同博物館・理工学研究部の科学・技術史資料として保存されているからだ(国立科学博物館が一般用時計を保存するのは令和初の出来事)。また2024年11月には片山氏は厚生労働省が定める「現代の名工」(令和6年度 卓越した技能者)にも選出されている。そして2024年11月と言えば工房設立以来の大快挙を成し得た時であった。さて、時は1年前の2024年11月にさかのぼる……。

>>2024年11月13日(水)、ジュネーブGPHGに登壇する

取材協力:片山次朗(大塚ローテック)

Special thanks to:Jiro Katayama(ŌTSUKA LŌTEC)

©FONDATION DU GRAND PRIX D'HORLOGERIE DE GENÈVE

INFORMATION

大塚ローテック(OTSUKA LOTEC)についてのお問合せは・・・

大塚ローテック

大塚ローテック ブランドページを見る