CITIZEN自社開発の機械式自動巻きムーブメント『Cal.0200』が担うシチズン・メカニカル新時代 02

『ザ・シチズン』に搭載される『Cal.0200』

開発者・土屋建治さん特別インタビュー

「シチズンの面白いところは、ちょっとクセのあるモデルが多いことでしょうか? その中から、どれか一本好きなモデルを選ぶのは難しいですね。たとえば薄型クォーツの『エクシード』も好きなんですよね。薄型化というのは、ある意味、シチズンのDNAですからね」

2021年8月、シチズンとしては実に久々となる機械式自動巻きの新型ムーブメントが発表された。それが『Cal.0200』であり、これを搭載する機械式自動巻きの『ザ・シチズン NC0200-90E』と『ザ・シチズン NC0200-81L』も同時に発表されたのであった。

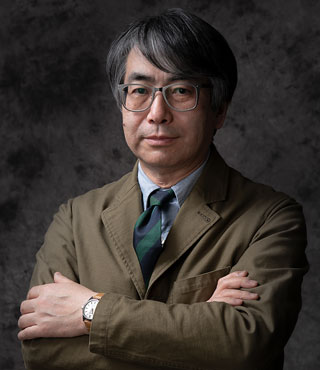

この新型ムーブメントの開発を担当したのがシチズンの時計事業本部 時計開発センター ME開発部 技術開発課に所属する土屋建治さん。そこで東京都西東京市田無のシチズン本社を訪ね土屋さんに新型ムーブメント開発の経緯を伺うことにした。

ちなみに土屋さんと私(名畑)には意外な縁があったことが後にわかるのだが、それはまた後ほど紹介することにして、まずは何より、土屋さん御本人の時計にかける情熱と、シチズンの自動巻きムーブメント『Cal.0200』について伺うことにしよう。

名畑:そもそも土屋さんが時計に興味を持ったのはいつごろですか?

土屋:それは高校生のころです。同級生が古いウォルサムの懐中時計を持っていたので、そのムーブメントも見せてもらい、初めて時計のメカニズムを目の当たりにして大きなテンプが作動する様子がとても美しく魅力を感じたんです。その後、自分でもアンティーク時計を買い始めたんですね。

名畑:それは懐中時計?

土屋:いえ、懐中時計と腕時計の両方です。最初に手に入れたのはアメリカ製のハンプデンの18サイズを地元のアンティーク時計店で購入しました。

名畑:それはマニアックな選択ですね。

土屋:最初はアメリカのレイルロード・グレード(鉄道時計に用いられる高精度モデル)が良いなと思っていたのですが、主流の16サイズではなく、変わったところで、それよりちょっと古くて大きな18サイズが良いなとハンプデンを購入しました。まぁハンプデンが、たまたま店頭にあったということも大きかったのですが。

名畑:そういった知識は本などで学んだんですか?

土屋:主には地元のアンティーク屋さんです。実は私、そのアンティーク屋さんで名畑さんをお見かけしたことがあるんですよ。

名畑:えっ! いつ頃?

土屋:高校生のころです。アンティーク屋さんに名畑さんが取材に来られた際、私は客としてお店にいたんです。

名畑:そうでしたか! なんという奇遇! なにか一言でもお話しておけば良かったですね。

時計好きが高じて

法学部を出てシチズンの開発部門へ

「ブリッジの形状は、スイスの曲線に対して直線を用いることで日本らしさを訴求しました。それに我々が無理して曲線で作っても、それは借り物になってしまいますからね。そのうえで見て楽しいメカニズムの美しさや仕上げの良さを訴えるため、スモールセコンド付きの構造をあえて選び、歯車の配置もアレンジして、機械式時計に興味がある方にメカの美しさを伝わりやすいことを考えました」

なんと私は高校生時代の土屋さんに出会っていたとは! しかし、その時計マニアの土屋少年が、やがてシチズンに入社し、時計の設計開発を手掛けるようになるとは当時の私どころか土屋さん本人にすら、想像できなかったに違いない。

名畑:では、その時計マニアだった土屋さんが、そのまま時計への興味を持ち続けてシチズンに入社されたのですか?

土屋:いいえ、1996年に大学に入り、そこでは法学を学びました。

名畑:法学部を出て時計会社? しかも設計開発とは面白い。何か特別な思いがあったのですか?

土屋:よくわからないのですが血が騒いだのではと思います。以前、父の生家に遊びに行き祖父の蔵書を見たら、微生物の本がたくさんあり、祖父が生物学者とわかったのです。ですから私が時計に興味を持ち、時計会社に就職したことは、祖父から“小さく細かいものを見るのが好き”という素養を受け継いだのかもしれません。

名畑:でもシチズンも法学部出身の新入社員を開発部に配属するとは大胆ですね。

土屋:そうですね。私も営業や企画に携わるかと思っていたのですが、時計好き・機械好きをアピールした結果、開発部付けにしてくれたのです。

大学の法学部を卒業して時計会社に就職し、高校時代から興味をいだいていた時計の世界に飛び込んだ土屋さんだったが、すぐに機械式モデルの開発に携わったわけではなかった。

名畑:新入社員時代に担当したのはどんなモデルだったのですか?

土屋:エコ・ドライブの開発に携わっていました。たとえばダイアルの下にリング状にソーラーセルを配置した「リングソーラー」と呼ばれる機構を搭載した「エコ・ドライブ エクリッセ(Cal.F810)」の開発などです。このモデルは金属製ダイアルとソーラー発電機構の両立を実現したモデルでした。

名畑:機械式時計の開発はいつから?

土屋:私が手掛けた最初の機械式は『ザ・シチズン』搭載の『Cal.0910』から。ここからメカのキャリアが始まっていますし、メカ時計に足を突っ込んでから、すでに15年ほど経ちました。

こうして土屋さんは2010年に発売された『ザ・シチズン』搭載の機械式自動巻きムーブメント『Cal.0910』を手掛けた後、2014~17年にスイス駐在を経験する。それはシチズンがスイスの時計製造会社『ラ・ジュー・ペレ』社を傘下に収めたことで、スイス現地でその技術を導入する役目を担ったからだった。

スイス駐在員時代に実感した

ラ・ジュー・ペレでの貴重な経験

「スイス駐在時にはラ・ジュー・ペレでスイス人と一緒に開発できるというところにいたので、異文化と融合することで何か新しいことができると確信しました。『Cal.0200』もそのひとつで、精度と審美性がテーマです。そこで日本のインダストリアルデザインを導入し、直線的なブリッジにダイヤカットを入れて日本の工業製品らしさを出しました」

土屋:それまでシチズンは量産技術は得意ですが、高級・高額なモデルはあまりやってこなかったのです。そこにスイスの持ち味をミックスさせれば、何か面白いことが出来るんじゃないかと期待していました。

名畑:そのスイス駐在は得難い経験ですね。

土屋:ええ。日本から離れたことで、改めて日本の時計作りについて気づいたことがたくさんありました。江戸末期、時計が欧米から伝えられ、それを受けて明治から現在まで延々と作り続けてきたわけですが、スイスの時計作りを目の当たりにして、今の我々の技術とポジションでも何か新しいことができることがあると確信し、その経験を今後の開発に生かしたいと思いました。

名畑:ラ・ジュー・ペレでの経験は『Cal.0200』にも生かされているのですね?

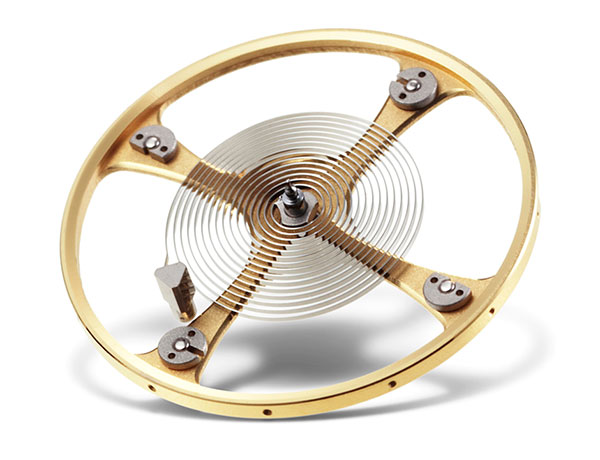

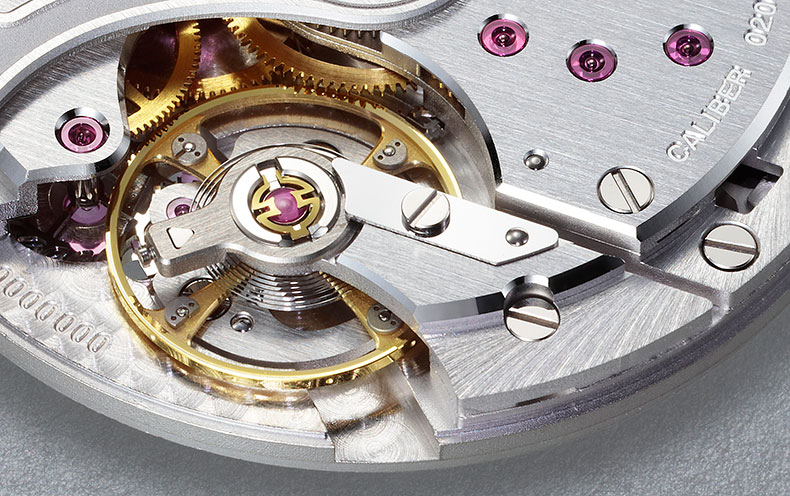

土屋:時計というものは評価の幅が広いのですが、『Cal.0200』は特に精度と審美性をテーマに開発しました。その中で、精度はある程度、満足のいくものができたと思います。審美性についても直線的なブリッジにダイヤカットを入れて日本の工業製品らしさを取り入れました。

なぜならスイスのムーブメントは、ブリッジに曲線を取り入れることで美しさを表現しています。これに対して直線を用いることで日本らしさを訴えたのです。逆に曲線を導入したらスイスの借り物になってしまうと考えたのです。

さらに仕上げも含めて考えを一歩進め、見て楽しいメカニズムの美しさや仕上げの良さを追求しました。たとえば歯車の配置。センターセコンドではなくスモールセコンドの構造をあえて選んだことがそれです。この構造を採用することで機械式時計に興味がある方に、より一層、メカニズムの美しさが伝わりやすいだろうと考えました。

名畑:ケースも独特ですよね?

土屋:当社ではラグのないデザインを1960年代から模索していて、さまざまな試行錯誤を繰り返し、挑戦を続けてきた歴史があります。そこで『ザ・シチズン』の『Cal.0200』搭載モデルでは、その伝統に則ったラグなしのケース、我々が“エックスタイプ”と呼ぶスタイルを採用しました。これは過去のシチズンのデザインに影響されたことは間違いありません。そこにはシチズンならではのチャレンジ精神があり、その精神を引き継いでいきたいという意思を込めた、と私自身は思っています。

日本とスイスの技術の融合から

『Cal.0200』は誕生した

「時計に興味が出始めたころ秒停止機構には反対だったのですが、今はそれをいかに綺麗に組み込むかがテーマになっています。というより秒針停止機構が好きですね。どうにかしてテンプを止めたい、そして止まった状態を見てみたい。そこで『Cal.0200』の秒停止レバーをLIGA工法で製作し、形状にも神経をはらいました」

土屋:シチズンにとってラ・ジュー・ペレとの協業は、ある意味、スイスからのカンフル剤。そして我々にできることとスイスにできることを整理した結果が『Cal.0200』搭載の『ザ・シチズン』です。

名畑:なるほど。日本の良さとスイスの良さを融合させたわけですね。

土屋:そうです。そこにシチズンの技術とスイスの装飾テクニック、いわゆるサヴォアフェールが無理なく融合し、高い完成度の製品が達成できたと思っています。

名畑:では土屋さんが『Cal.0200』の開発で特に留意した点は?

土屋:それは片巻きあげのシステムです。これはシチズンに長い経験があり、このムーブメントも継承しています。もちろん自動巻きですが手巻きも可能。機械式時計は持ち主がリューズを巻き上げるアクションが機能維持につながり、機械がそれに応えてくれるのが魅力です。つまり人間の役割と機械の役割がインタラクティブ(相互的)なのです。

名畑:確かにクォーツなど電子的な構造は、それ自体で自律作動していますが、機械式時計は持ち主が腕に嵌めて、リューズを操作しないと動いてくれませんからね。

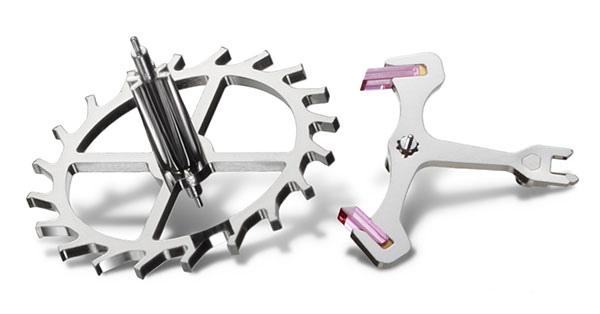

土屋:その意味では秒針停止機構が好きです。なんとかしてテンプを止め、その状態を見てみたい。実は以前、秒停止機構には反対でしたが、今ではそれをいかに綺麗に組み込むかがテーマで『Cal.0200』では部品形状に強い思いを込めました。

名畑:機能部品の形状に思いを込めるなんて土屋さんらしいですね。

土屋:その秒針停止レバーはLIGA(リーガ)工法で製造しています。プレス加工でも作れるのですが、エッジが立ったシャープな形状を求めた結果、LIGA工法が最適と判断しました。このLIGA工法はガンギ車やアンクルにも採用されています。

名畑:このような形状と製造技術の探求というのは機械式時計ならではですね。

土屋:そう思います。ムーブメント開発には多岐に渡る作業があり、普通に考えればとても辛い。しかし私は、この仕事をしていると、まるで辛くなくなってくる。なぜなら出来上がった部品と製品が美しいから。工程ごとに『ああ、これは綺麗だな』と感動しながら仕事できるのが、なによりの幸せです。

名畑:しかもスイスに住んで高度な技術を持つ時計メーカーで仕事もできたわけですし。

土屋:はい。いろいろな開発の現場を経験できたことは大きな糧です。それだけにラ・ジュー・ペレは我々にとって、とても勉強なる会社ですね。そこでの東洋と西洋の出会いというか、日本にもスイスにも積み重ねられてきた時計製造の文化があります。その両者が出会うことで新しい世界が開けていくことの面白さが、ひとつのテーマとして非常に興味をそそられます。

INFORMATION

ザ・シチズン(The CITIZEN)についてのお問合せは・・・

シチズンお客様時計相談室(受付時間9:30~17:30/祝日を除く月~金)

TEL: 0120-78-4807

ザ・シチズン ブランドページを見る

NEW RELEASE

- 2025年発表の話題作を総まとめ

- チューダーが松屋銀座に初登場。F1をテーマにしたポップアップストアが2026年1月28日(水)~2月10日(水)、期間限定オープン

- 2025新作 フレデリック・コンスタント「クラシック カレ ムーンフェイズ オートマチック」

- 2026新作 ショパール「ザガート ラボ ワン コンセプト」

- 2026新作 ホワイトゴールドとイエローゴールドを組み合わせた「ピアジェ ポロ 79 ツートーン」

- 2026新作 アウェイク「ソン・マイ フロステッド・リーフ “ロイヤル・レッド”」

- “神の目”で探求する、グランドセイコーのダイヤル美

- AJHH加盟店合同開催 グランドセイコーフェア 人生の節目に腕時計を|2月1日(日)~3月31日(火) AJHHに加盟する全国19店舗で開催

- 2026年1月に オメガコーナーリニューアルオープン|OMEGA Opening Fair 1月30日(金)-2月28日(土)| 熊本県:時計の大橋

- 「ロンジン アーカイブ展~時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡~」を記念し、コンラッド東京とのコラボレーションアフタヌーンティーを2026年3月1日(日)より開催

- 「オリエントスター」「オリエント」ブランドサイトをリニューアルオープン - 75周年記念!オリエントスター人気モデルプレゼントキャンペーン開催 -

- 2026新作 オリンピックを讃えるタイムピース。オメガ「シーマスター ダイバー300M ミラノ・コルティナ 2026」

- 2026新作 タグ・ホイヤー、グラスボックスのレガシーを継承し、存在感と視認性を高めた「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ」を発表。レーシングスピリットとエレガンスが融合した新たな“グラスボックス”デザインを通して、ジャック・ホイヤーのビジョンを体現し、新たな次元へ

- 2026新作 タグ・ホイヤーの新たな航海の始まり、「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ シーファーラー」。クラシックなセーリングウォッチの復活により海洋の歴史を継承

- 2026新作 タグ・ホイヤー、コレクション初のスプリットセコンド「タグ・ホイヤー カレラ スプリットセコンド クロノグラフ」を発表